祖国を守る 宮嶋 茂樹

~日本の報道写真家が見たロシア侵攻後のウクライナ 2022年春

編集、構成 秋山哲也

まさか、こんなもんが必要になるとは…。

JPS(公益社団法人日本写真家協会)発行のプレスカードなるもんが。どうせコロナ禍の上、紛争地をホームにしてきた報道写真家にとっては開催中の北京オリパラにもお呼びがかかるわけもなく、海の外にまで出かける仕事なんぞ当分来ない。そう踏んでいた。

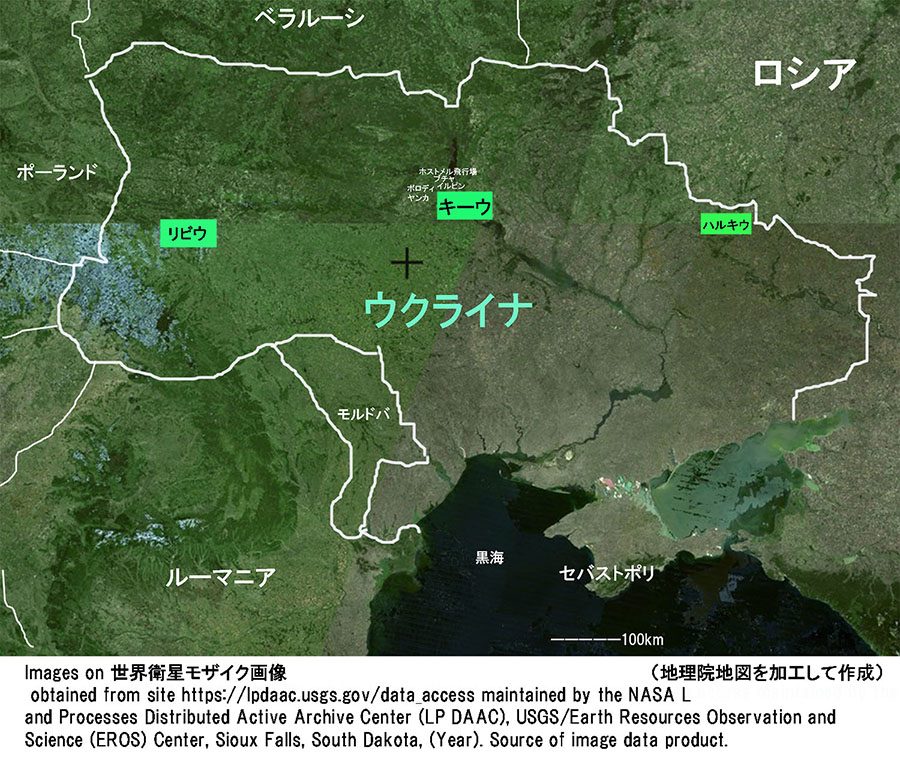

そんなフリーの写真家の浅はかな情報分析に反し、北京パラリンピック開催中の2022年2月24日、ロシアはウクライナへの侵攻を開始。日本の1・4倍の面積のウクライナ全土がロシア軍ミサイルの射程に入った。

大国のからんだ戦争は2003年のイラク戦争以来、20年ぶりである。そんなイラクでも、コソボでもやってきたのは米軍やNATO軍だった。一時的には混乱を招いたものの、結果解放軍となった。しかしウクライナでは、やって来るのは明らかな侵略軍。しかも民家にためらわず砲弾を降らせるロシア軍である。

「怖い」。それでも行かんと。もうこれが最後。本当に最後の戦場取材にすべく、還暦過ぎの老体にむち打ち、準備を進めた。

しかしすでにウクライナ全土の空港は、閉鎖されたか破壊され、黒海にはすでにロシア艦隊がびっしりである。ウクライナまでは陸路しかない。そうなると鉄道か? 足(クルマ)はどうする? 食料は? 行けたとしても写真送れんとどうしようもない。通信事情はどうなのか? 不安が不安を呼び恐怖が増すばかりである。第一、戦場にたどりつけたとして、いやその道中の通行許可に取材許可(プレスカード)はどこでどうやって取得する?

二千円を握りしめー番町のJPS事務所にかけこんだのは出発の2日前、2022年3月1日の事であった。海外用プレスカードの受け取りのためである。

ロシア、ウクライナの戦力差を考えると、ウクライナは一か月どころか、一週間も持たないだろう。不肖・宮嶋がキエフ(現キーウ)に入る頃は、首都はロシア軍に占拠されているかもしれない。

「やっぱり怖い」。

幸か不幸か出発前のPCR検査では陰性反応。報道の神は不肖・宮嶋に「行け」と啓示を与えたのであった。

写真はすべて2022年3月から6月にかけてウクライナで撮影

◎記事の一部には、ショッキングな表現の写真が含まれます。

「あとに残ったのはガソリンのにおいだけだった」

2022年4月1日、イルピン市

キーウまで20㌔足らずのここイルピン市。首都攻防戦の最前線となった。

町の中心部まで続くこの一本道はロシア軍戦車の首都への侵攻を防ぐため、大量のクルマで埋め尽くされ、火を放たれた。時折、避難してくる住民が霧の中から現れる。ある家族はトラックの車両の荷台に乗せられ、あるものは歩いて。またある老人は負傷して担架に乗せられて。

「遠すぎた橋」

2022年4月、イルピン市

イルピン川にかかる橋は、ロシア軍戦車の進撃を阻むためウクライナ軍自身の手で爆破された。そのせいか、ロシア軍は首都まで20㌔まで迫りながら撤退していった。

映画の題名にもなった第二次世界大戦での「レマゲン鉄橋」や「マーケット・ガーデン作戦」。今回のウクライナ戦争では、「クリミア大橋」爆破(2022年10月)事件も起こった。戦争では橋をめぐる攻防が、兵站面をはじめ戦況を左右する重要ポイントとなる。

ロシア軍にとって、このイルピン橋はまさに「遠すぎた橋」となった訳だが、同時にウクライナにとってもそれは避難民のスムーズな脱出や早期帰郷を妨げることになった。

「喜劇」でない。「悲劇」である

3月、キーウ市ポジール地区

壁側面が崩落した集合住宅。黙々と焼け焦げた本を処分する2階右側の部屋に住む老人の姿まで丸見えだった。

この攻撃で住民一人が犠牲になったが、この近くのスーパーは普通に開店していた。食料品棚には新鮮な野菜や肉が並び、便乗値上げも見られなかった。このあたりが食料自給率140パーセントのウクライナの強みであり、士気の高さにもつながっているのかもしれない。

ちなみに我が国の食料自給率はわずか40パーセント。深刻な食糧難が続いた前の大戦中ですら80パーセントの自給率だったが、現在はその大戦の教訓が生かされるどころか、その半分の40パーセントである。島国である我が国が戦禍にまみれると、1か月で戦死者より餓死者が上回ることになる。

「ムリーヤ」(希望)は壊せず

4月、ホストメル飛行場のアントノフ社格納庫

キーウに本社を構えるアントノフ社が誇る世界最大、無二の輸送機「アントノフ 225」 通称「ムリーヤ」。ウクライナ語で「夢」や「希望」を意味する。その「ムリーヤ」がロシア軍 の攻撃やウクライナ軍との戦闘で原型をとどめぬほど破壊された。主翼の下にはロシ ア軍装甲車もかすかに見える。

エプロンには無数の不発弾や爆発物が散乱。格納庫の天井もススで真っ黒な上、蜂の巣状態だった。この地でくりひろげられた激戦ぶりがうかがえた。アントノフ社は「ムリー ヤ」の再建のため国際基金を設立、それは目標額に達しつつあった。

ロシア軍はウクライナから「夢」と「希望」まで奪うことはできなかった。

「たった一発で…」

3月、キーウ市レトロショッピングモール

一発の「新型気化爆弾」(ロシア軍発表による)によって8人が犠牲となった巨大ショッピングモール(手前)。

その中には、ロシアの独立系メディアの女性ジャーナリストもいた。同胞の放った爆弾により殺された彼女の無念は察して余りあるが、ロシア軍はこんな民間施設を攻撃した言い訳を「NATO軍の武器を隠していたから」と開き直った。ここにその後何回も通ったが、武器らしきものは見つけられなかった。

「頭の上からつま先までアメリカ製」

4月、ボロディヤンカ市

ロシア軍が撤退後、攻撃機からの容赦なき空爆により、徹底的に破壊されたキーウ郊外のこの町。昨年秋には、覆面画家バンクシーが壁画を描いた町でもある。

そこを警戒していたのは警察の特殊部隊、「コルド」と呼ばれる。その装備は、背中のロケットランチャーと中身の人間以外、頭の上のヘルメットからつま先を包むブーツまで米国製に見える。

ヘルメット後部に張られた名札も、キリル文字ではなく、アルファベットで書かれていた。普段からNATO軍と共同訓練をしていたことがうかがえる。

ウクライナは8年前、ロシアにクリミア半島を併合されて以後、徴兵制を復活。ソ連時から続いていた武器体系もNATO式に変換しつつあった。それがロシア軍侵攻後のNATO軍からの武器供与がスムーズにできた原因ともなった。

「殺らなければ殺られる」

3月、リビウ市 旧ロシア文化センター(現・民間ボランティアセンター)

2月24日のロシア軍侵攻後、ウクライナ全土で空襲警報が鳴りやまぬ日はまだ来ない。ポーランド国境に近いここリビウも同じだった。

ウクライナ各地では退役軍人を教官に招き、軍事訓練が始まった。皆、真剣である。敵は隣国に武器を振りかざし侵入し、土地を、財産を生命をも奪い去る無慈悲な侵略者。殺らなければ殺られるのである。

ウクライナでは、「国家総動員法」なる大統領令が発令され、18歳から60歳までのすべてのウクライナ男性は国内にとどまり、何らかの形で戦うよう義務づけられた。

家族を、我が身を守るためなら進んで銃を手にとるようになる。ましてや家族を、友人を、恋人を殺した相手となると、ためらわず相手に銃口を向け、引き金を引くようになる。

ウクライナ軍のその後の奮闘ぶりは、「祖国を、家族を守りたい」という高い士気のせいであろう。逆にウクライナより大きい兵力がありながら、後退を余儀なくされたロシア軍の士気の低さは、自らが侵略者にしか過ぎないという後ろめたさからくるのではなかろうか。

「より安全であたたかい場所」

5月、ハルキウ市の地下鉄ヘロイフ・ブラッツィ駅

ロシア国境に近い、ウクライナ第2の都市ハルキウ。

サルトゥフカ地区にはヨーロッパ有数の団地群がある。しかし、連日のロシア軍の砲撃でインフラも破壊され、人が住めぬゴーストタウンと化しした。住民はより安全であたたかい場所を求めて、地下鉄駅へ逃れた。

そんな地下生活も意外に快適。市やボランティアから温かい食事や簡易ベッドなどが提供され、インターネットにも無料で接続でき、オンラインで授業も可能だ。

徐々に走り始めた地下鉄の騒音には無頓着だったここの住民たちだが、カメラマンのシャッター音には敏感だった。不肖・宮嶋の存在に気づくと、無意識に顔をそむけた。いくら安全で快適とは言え、プライバシーの存在しない環境下で好き好んで暮らしていたわけではない。相当なストレスがたまる生活が1か月もつづいていたのである。

「安全への逃避」

4月、イルピン市

激戦がつづいたイルピン市から、工兵部隊のトラックの荷台に乗せられ、イルピン川まで避難してきた三世代家族。

野蛮なロシア軍に囲まれ恐怖の日々が1か月以上つづいたのである。ボランティアのおじさんから渡されたジュースパックを抱きしめると、ようやく笑顔がもどった。

「行きたくない」

3月、リビウ市中央駅

ポーランド国境に近いこの町はウクライナ中から戦禍を逃れて来る避難民でごったがえしていた。

今度いつ帰ってこれるかも分からない。祖国で再び、戦う父に会える日は来るのか。幼子(おさなご)ながら、長い離別になるとわかっているのか。国際長距離バスに向かう母の胸の中で、泣き止むことはなかった。

「戦禍の車窓から」

3月、リビウ市中央駅

ロシア軍侵攻から1週間たったこの頃、ここリビウ駅はウクライナ中からより安全な地、あるいは国外へ逃れようとする難民や、少数だが、ウクライナで戦うため国外から戻ってくる者たちの中継地となっていた。

国家総動員法なる大統領令が発令され、そのほとんどは出国を認められた女性、子供、老人たちであった。

車窓から見える戦禍の祖国は、この家族の目にはどう映ったのか。今度いつ帰れるかも知れぬ祖国の大地をまぶたに焼き付けようとしているように見えた。

「足もとを見る」

3月、キーウ市スヴァイアトシン地区

傷を負っていたのかどす黒く変色していた。

救出後も、この老人に限らず、警察による身元、手荷物のかなり厳しい取り調べがつづく。それはロシア側スパイの摘発というより、略奪対策の面があったように見え、これが悪評だった。

2003年のイラク戦争終結直後は、あれほど独裁者サダム・フセイン元大統領に忠誠を誓っていたバグダッド市民が、こぞって政府施設から略奪に走るという見苦しい場面に直面した。ウクライナ国内のロシア軍が侵攻した町村では、ロシア軍による略奪の跡が、ここかしこで見られた。

「戦車の墓場」

4月、ブチャ市、ヴォクザラナ通り

この町を占拠中のロシア軍車両がウクライナ軍の反撃で全滅した。この通りは、ロシア軍の車両の残がいのみならず、ロシア、ウクライナ両軍兵士と町民の死体で埋め尽くされた。

右手前のロシア軍装甲車は、よほどあわてていたのか、友軍の装甲車に乗り上げ大破していた。

ロシア軍部隊が全滅した通りとしても有名になったここには、他の町からも市民が訪れ、記念写真に納まりだした。しかしロシア軍の車両は工兵によりすぐに撤去された。

「助けてくれ!」

3月、ドゥミトリフカ村

ロシア軍は3月中旬、キーウ北部、東部のみならず、西部からも首都を包囲し、キーウ西部郊外に位置するこの村までロシア軍は侵攻してきた。

しかし士気は低く、撤退の際は、よほどあわてていたのか、武器のみならず戦友の死体まで敵地に残していった。ロシア軍兵士の手は、ウクライナ軍の反撃にあい、対戦車ミサイルの炎に焼かれながらも最期まで戦友に助けを求めているようにも見えた。

「シャプカ(帽子)」

3月、キーウ西方郊外高速40号線

NATO軍などから供与された「ジャベリン」携帯型ミサイルは、ロシア軍戦車にとって最大の脅威となった。

ウクライナ軍の放った「ジャベリン」ミサイルは、ロシア軍のT―72戦車の装甲の薄い砲塔上部に突き刺ささり、数千度の炎を車内に吹き込み、弾薬庫に引火、誘爆させる。車内に人がいれば生き残る術(すべ)はない。

誰がやったのか。ロシア軍のT―72戦車の125ミリ滑空砲の砲口に、シャプカ(ロシア軍の冬用帽子)がかぶせられた。その持ち主が殺されたのか、捕虜となったのか、ようとして知れない。

「戦争犯罪の現場が次々と・・・」

4月、ブチャ市

民間人の無差別攻撃、強姦、略奪、大量虐殺ー。今回のロシア軍の侵攻後に、酸鼻を極めた蛮行が繰り広げられた町のひとつがここブチャである。

この町では数々のロシア軍による戦争犯罪の証拠が見つかった。また、郊外の林の中では、ゴミといっしょに身体の一部が焼かれた成人二体、子供四体の死体が発見された。成人二体は骨格から明らかに女性に見えた。

この日ブチャでの取材はプレスツアーである。プレスツアーには、ウクライナ軍に登録し、アクレディ(プレスカード)を所持し、防弾着さえ着用していれば誰でも参加できる。時には足(車)も用意してくれ、軍や警察の護衛がつくこともある比較的安全な取材である。

遺族はもちろん、通りすがりの近隣住民や、誰にでもインタビューできた。住民がウクライナ軍にとって都合の悪いことを答えようと、某国のように取材を中断させられることも、逮捕されることもない。 こんな明らかな戦争犯罪の現場なのに、日本の新聞記者は一人も参加していなかった。

ブチャではロシア軍の占領下時、多数の市民の遺体が通りに放置されていた。プレスツアーでは、当時ロシア軍の許可を得て市の職員がその放置遺体を仮埋葬したという教会裏手の敷地にも案内された。ちょうど遺体が重機で次々と掘り起こされ、遺族による身元確認や警察による検視が行われていた最中だった。

次々と明らかになる戦争犯罪。こともあろうに、プーチン大統領はここブチャを占拠していた部隊将校に勲章を与えた。これほどの蛮行が明らかになっても彼らが責任を問われることはないだろう。

「祈るだけでは平和は訪れない」

3月、リビウ市聖ペテロ聖パウロ教会

ローマ・カトリック教会の系統を引く、ここ聖ペテロ聖パウロ教会ではこの日、キーウから脱出してきたトース司教により、この侵略戦争で犠牲になったウクライナ軍将兵や市民を追悼するためのミサが、荘厳な雰囲気のなか開かれていた。

壁際や柱の陰、そこかしこの暗がりでも、市民は思い思いに祈りを捧げていた。司教は、神の前でともに祈りを捧げる五百人以上の市民の前でこう説かれた。「ロシア兵といえども迷える子羊。悪魔はあの男一人だけ」と。

神の名の下に戦をしかけ、殺人やテロを正当化する国(宗派)もあれば、独裁者に操られた野蛮人を許せと説く、ウクライナのような国もある。しかし司教のお説教にもかかわらず、ウクライナ市民の多くは見せかけの和平より、血を流しても敵を追い払う勝利を望んでいた。

「前代未聞 戦時捕虜の記者会見」

3月、キーウ市 スカイロフトホテル メディアセンター

この稼業を始めて40年。政治家から芸能人、果ては犯罪者まで、数知れずの記者会見を取材してきたが、戦時捕虜の記者会見の取材は初めてである。日本人でこの会見に出席したのは不肖・宮嶋一人だけだった。

19才から21才まで5人のロシア兵の若者が我ら内外メディアの前に引っ張り出された。

某人権団体が、「ジュネーブ条約違反だ」と騒ぎ立てたが、そもそも隣国に侵入し、民間人まで無差別に殺害するロシア軍のほうがよっぽど国際法無視である。

5人の顔には若干の生キズが見られたが、薬を使われたり、拷問されたりしたようには見えなかった。それどころか、おびえた態度も見られず、自らの意志で話しているように見えた。また英語の同時通訳もつき、我ら外国プレスからの質疑応答も許された。

さらにヒゲも剃られ、ペットボトルからグラスに水を注ぎ口にするしぐさからも厚遇されている印象を受けた。5人はいずれも、「だまされて、ウクライナに連れてこられた」と強調した。記者会見が終わると、ベテランの同時通訳者が、いきなり5人につかみかかりそうになった。兵士たちの無責任な言動を通訳し続け、腹を据えかねたのだった。

「日時計がわりにしかならなかったが、、」

6月、ハルキウ市 勝利広場

ヨーロッパ最大級の広さを誇るこの広場にもロシア軍の放ったロケット弾が突き刺さった。幸いにも、このロケット弾は不発に終わったが、右側のハリキウ州庁舎には8本のミサイルが降り、天井から地下まで完全に破壊された。

もはや日時計の役にしか立たなかった敵ロケット弾だが、この朝ロシア軍を非難するビラが貼られ、ロシア軍の蛮行を忘れぬモニュメントの役割も担うことになった。ただし、戦争が日常になっていたこの町では、足を止める市民はいなかった。

「ゴーストタウン」

5月、ハルキウ市サルトゥフカ地区

1か月以上ゴーストタウンとなったウクライナ第2の都市ハルキウにあるこの地区にも、ロシア軍が撤退後は徐々に住民が戻りつつあった。

しかし、ロシア軍戦車を阻むためのバリケード(障害物)が住民の帰還を困難にする。IT企業の城下町だったこのヨーロッパ最大級の団地のあまりに無残な変わり果てた姿に、戻って来た住民は足をすくませた。

ロシアとの国境に近いこの地区まで移動すると、砲声と爆発音が止むことなく聞こえた。

地区でひときわ高層のこの集合住宅は、ロシア軍のかっこうの標的となり、全フロアが灰塵に帰した。子どもの笑い声も消えて久しい。この集合住民に住民が戻る日は遠かった。

「ドローンが支配する戦場」

ハルキウ市北部 ロシア国境近く

ドローンを駆使し、索敵する偵察部隊を率いるのはユルゲン小隊長。小隊はドローンを次々とテイクオフ(離陸)させていく。今話題のイーロン・マスク氏に感謝の言葉をつぶやきながら。

高い高度から撮影する目標地域の映像は、イーロン・マスク氏がウクライナに提供した衛星インターネットサービス「スターリンク」の衛星を通じて大隊司令部と共有する。目標を発見したら、後方の砲兵、歩兵、戦車部隊から射撃。偵察小隊は着弾観測から、射撃効果までを司令部とともに判断する。

ただしロシア軍もドローンを飛ばし、ウクライナの偵察部隊を血眼に探し続けている。発見されれば集中砲火を浴びることになる。ユルゲン小隊も2度集中砲火を浴びた。

そのため塹壕は、林の中に掘られており、ロシア軍が索敵中は、そこに潜まざるを得ない。

ロシア国境に近いこの前線は、ロシア、ウクライナ双方から大小様々な砲弾が頭上を飛び交い、近くに着弾するたびに大地を揺るがし、神経が休まるヒマはない。たとえ壕に潜んでいても直撃弾を受ければただでは済まぬ。小隊は1か月近く、休養なしで任務を続けた。

「蜂(ドローン)は舞い上がった」

5月、ハルキウ市北部 ロシア国境近く

ロシア軍侵攻前もドローンオペレーターだった偵察小隊の「マックス」。ドローンをテイクオフさせたら、あとは電池が続くまで林の中で身を隠しながらドローンをコントロールする。

ユルゲン小隊は中国が製造する民生用を偵察任務に使用していた。この1か月だけで14機を撃墜や事故によって失った。

この日、小隊が所属する混成大隊では、触雷とロシア軍の砲撃で2名が戦死。4名が負傷した。

不肖・宮嶋、この日、ここで61歳の誕生日を迎えた。奇しくもそれは、イラクで反米武装勢力の凶弾に倒れた報道写真家でジャーナリストの橋田信介氏と同じ年齢だった。

「学び舎が戦場に」

5月、ハルキウ市外国語学校

「学んで成功、人生成功」。壁面だけを残し、焼け落ちた校舎の玄関に掲げれていた本校のドイツ語のスローガンである。

小規模のロシア軍の斥侯部隊が市内に潜入後、ウクライナ軍の反撃に合い、この学校に立てこもった。激しい銃撃戦の後、ロシア軍は撤退していったが、戦場となった校舎内は屋根まですべて灰塵と化し、ここが学び舎だった形跡は何一つ残っていなかった。

いつ授業が再開できるのか? おそるおそる校内をのぞきこんだ。そしてあまりの変わり果てた姿に絶望した。

「何年生?」と聞くと、「12クラス」と、蚊の鳴くような声で答えると、二人はトボトボ帰っていった。

ロシア軍の侵攻さえなければ、卒業ダンスパーティーの季節である。人生で最も輝く年頃である。ロシア軍はそんな美しき思い出まで奪っていった。その後、開き直った学生らの間では、焼け跡と化した元学び舎を背景に、パーティードレスで着飾って記念撮影に納まるイベントが流行った。

「春風とミサイルに乗って」

6月、キーウ市のミハイリフスカ広場

キーウ市内の広場や公園にはウクライナ軍により破壊されたり、奪取されたりしたロシア軍戦車や武器が集められ、公開されるや、老若男女の市民が集いテーマパークの様相を呈した。

砲身は平均台に、自走砲はジャングルジムに変わり、T―72戦車内は、かっこうの 隠れんぼの場に。首都には久しぶりの子どもたちの歓声が戻った。少女が腰かけるのもロシア軍の巡航ミサイルである。

それにしても物騒である。何がって? 工兵により不発弾やブービートラップ(仕掛け爆弾)は取り除かれているとはいえ、車体には鉄製の突起物や鋭利な弾痕も飛び出している。ころんだら大ケガ必至である。

しかし、外国人写真家にウインクかます少女の、なんとおませなこと…。

「高い士気を維持するため」

6月、ハルキウ市のライブハウス「ワイズガイ」

日本ではいまだに収まる気配のないコロナ禍であるが、ウクライナでは、その感染者数が公表されることもなければ、気にする市民もいない。かわりにロシア軍の侵攻で犠牲になった将兵や市民の数は連日発表される。

映画館も劇場も閉鎖されたまま。学校ですら休校が続いていたが、この日ロックコンサートが再開された。

会場のライブハウスではファースト・フードからアルコールまで提供され、本当にここが戦場となった町かと疑った。

平和な日本の「三密」防止警告なんぞ、戦場となったこの町では誰も耳を傾けない。会場ではマスクをしている者も一人もいない。それどころか、2時間にわたりシャウトしまくり、肩をくみ、抱擁(ハグ)し、飛びはねつづけた。

「戦争中になんて不謹慎な」。などと苦言を呈する市民もいない。会場には軍服姿や迷彩服姿の若者もいた。市民も軍人も、日頃の不便さや、今が戦時下であることも忘れ、ロックのビートに酔った。銃と弾薬だけでは戦争は続けられない。高い士気を維持するためにも、時には休養や娯楽が必要である。

コンサートは午後8時に、主催者の「スラバ!ウクライナ!」(ウクライナに栄光あれ!)のあいさつでピタッとお開きになり、民間人は家路につき軍人は部隊に帰投していった。ハロウィンの渋谷のように、路上でいつまでも騒ぎたてる者は一人もいない。この町は今日も戦時下である。

「愛機よ、ここがキーウだ」

3月、キーウ市

ふだんなら5時間かからぬポーランド国境の町リビウから首都キーウまでの道のりは20時間かかった。ロシア軍の包囲をくぐりぬけながら。

行くべきか、やめるべきか迷った。40年以上の報道写真家生活でも、三度あるかないかの決断であった。

足は医療支援物資を運ぶ救急車。同行したのは現役の外科医イゴール(右端)と運転手。道中、百回以上あった検問所(チェックポイント)を乗り切れたのは、彼らの協力と、日本の旅券(パスポート)と、首から下げたJPS発行の国際プレスカードのおかげだった。

ちなみにウクライナ人の場合は、膨大な個人情報を含む身分証明書(パスポート)は、スマホ内に納まっている。そのため、いつも電池残量を心配する必要があった。

意外に思えるかもしれないが、ウクライナは日本よりはるかにIT化が進んでいる。軍発行のアクレディ(プレスカード)は、キーウ到着後、オンライン申請のみ受け付ける。カードが発行されれば、記者会見からプレスツアーの情報までインターネットを通じて提供された。都市部ではどこでも、無料でインターネットにアクセスできた。戦時下にもかかわらず、2011年3月の東日本大震災直後の日本の通信事情と大違いである。これもイーロン・マスク氏の「スターリンク」のおかげという。

現代の戦場はドローン(無人航空機)に支配されるようになっていた。さらにウクライナでの戦いでは、兵力の差より士気の高低が戦況に大きく影響した。

我々報道の世界も大きく変わった。新聞記者やテレビ局員が戦場となる町から逃げ出し、かわりにインターネットを駆使した取材経験のない在留邦人や、現地市民にとって変わった。そんななかで一人のプロの写真家のできる事とはなにか? 自問自答しつづけていた。あの孤独で恐怖に襲われた2か月以上の日々を耐え続けられたのは、たった一人となった日本人ジャーナリストの使命感…なんかより、プロ写真家としてのクラフトマンシップ(職人気質)かもしれない。そしてウクライナの民の親日的な国民性のおかげである。

そんな不肖・宮嶋がウクライナに入ったのはロシア軍の侵攻後1週間後の事。ロシア軍の侵攻直後は軍事専門家までが、「ウクライナは負ける。首都は1週間もたない」とまでさえ言っていた。不肖・宮嶋もそう信じていた。その誤ったウクライナ感をくつがえしてくれたのは、西部のリビウからロシア軍に包囲されつつあった首都キーウまでを救急車で同行させてくれた外科医イゴールと運転手のルスランだった。この侵略戦争に、まじで勝つつもりだったからこそ、危険な道中の同行を許可してくれたのだろう。

逃げようと思えば逃げられるのにウクライナ国内に留まるウクライナ女性も同様である。大量殺人、強姦をくりかえすロシア兵の野蛮性を知り、男以上に怖いはずの女性も多く国内にとどまり、食材を調理したり、基地で通信を担当したり、何らかの形で戦い続けているのである。彼女らも「勝つ」と信じているからこそ国にとどまったのである。

そんな一方のウクライナだけ取材していいのか? 不肖・宮嶋、モスクワでの軍事パレ―ドはじめ、チェチェン紛争ではロシア軍に従軍したこともある。ご批判はうけとめるが、今回は、ロシア側からの取材は、まっぴらゴメンである。侵略する側につけば侵略者を非難する報道はできない、というよりロシア人以外従軍不可能なのである。今や(プーチン)大統領令では、軍に関するフェイクニュースを流布した者は最悪15年の刑が科される。「フェイクなのか真実なのか」を判断するのはロシア当局である。外国人や外国での活動に最悪終身刑を科す中国の「香港国家安全維持法」よりマシとはいえ、今の中国やロシアでは自由な取材どころか、間違いなく、まともな取材活動をしていても身柄を拘束される可能性が高い。だからその支配地域にも行かぬ。少なくとも現政権がつづく間は。絶対に。

しかし不肖・宮嶋は見たい。この戦争の結末を。そしてウクライナの民とその瞬間の喜びを分かち合いたい。もちろん撮りながら。そして戦争取材はこれを最後にしたい。

【プロフィール】宮嶋 茂樹

2022年3月、ウクライナ領土防衛隊装甲車で最前線に向かう筆者。防弾装具の調達には苦労したが、これらの着用が従軍の必須条件だった。

1961年5月、兵庫県生まれ。通称「不肖・宮嶋」、自称「写真界のG・クルーニー」。日本大学芸術学部写真学科卒業。写真週刊誌の専属カメラマンを経てフリーの報道写真家に。主に国内外の事件・事故、災害、紛争などを取材。

ウクライナにはロシア軍によるクリミア併合の8年前から取材。今回の記事は、2022年3月から6月までの約3か月間にわたる継続取材によるもの。2022年12月から1月にかけても再訪後、侵攻1年の節目にもウクライナ取材を予定している。

新刊「ウクライナ戦記 不肖・宮嶋最後の戦場」含め著書、写真集多数。2023年中に「海上自衛隊創設70周年記念写真集」を出版予定。